从软件外包到机器人生态:耐特斯达集团丁钢柱的转型路

【89期/本报记者王童】“30年河东,30年河西。” 耐特斯达集团(Netsda)创始人丁钢柱感慨到,道出了这家横跨 IT与机器人领域的企业20余年的发展轨迹。从早期将日本大型计算机软件资产迁移至新型系统,到如今成为中国机器人落地日本市场的 “桥梁”,这位山西企业家带领耐特斯达完成了一次跨度极大的产业转型,而支撑这场转型的,正是他对 “技术流动” 与 “市场需求” 的敏锐洞察。

从 “软件移植” 到 “机器人生态”:被迫转型背后的机遇

耐特斯达的起点,是对 “软件价值” 的深刻理解。2002年成立之初,公司便聚焦于ITO(信息技术外包)服务,核心业务之一便是为日本NEC等企业提供软件资产移行服务。“就像为老系统‘换脑’,” 丁钢柱解释道,“NEC等企业的大型系统中沉淀了数十年的核心程序,我们的工作是将这些‘数字资产’完整迁移到新型计算机中,既保留其功能价值,又适配新的硬件环境。”

然而,2008 年金融危机后,日本软件外包市场急剧萎缩。“大连、东北的很多同行都没扛住,日本人开始把业务往越南、缅甸迁,我们必须转型。” 丁钢柱的危机感并非空穴来风。彼时,他注意到一个新趋势:中国制造业的崛起正在改写 “技术流向”—— 过去是把日本先进技术引入中国,如今中国在AI、机器人领域的突破,反而开始吸引日本市场的关注。

疫情成了转型的催化剂。“2020 年后,国内的送餐机器人、酒店服务机器人爆发式增长,它们想进日本,但落地太难了。” 丁钢柱发现,中国机器人企业面临的不仅是语言和法规壁垒,更有 “系统兼容” 的核心问题 —— 不同品牌的机器人各有控制平台,如同 “说不同语言的人”,无法协同工作。“就像你请了个说粤语的厨师,又雇了个说东北话的服务员,彼此沟通不了,怎么开店?”

这一痛点,成了耐特斯达的新赛道。“我们不做单一机器人,要做‘机器人的翻译官’和‘指挥官’。” 丁钢柱带领团队开发了其核心成果 ——DiRoboCS 云平台,正是基于多年软件服务经验的升级。“这个平台以QA支持和测试环境为基础,提供标准化API接口,能让不同品牌、不同型号的机器人顺畅对接。” 也就是说,无论是A品牌的送餐机器人,还是B品牌的清洁机器人,都能通过DiRoboCS实现数据共享和统一管理,解决了多设备协同的行业痛点。

从 “代理销售” 到 “生态整合”:一个山西人的 “兼容哲学”

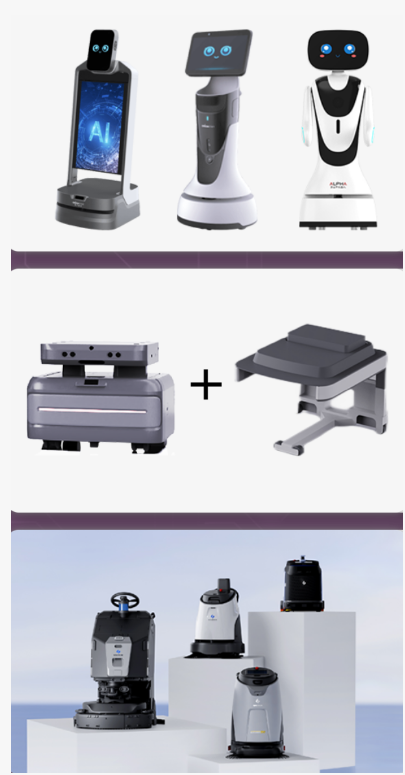

走进耐特斯达的东京展厅,仿佛置身机器人的 “大观园”:从陪伴老人聊天的情感机器人,到能精准识别360度无死角的酒店送物机器人;从时速80公里的巡检机器人,到单指承重8公斤的仿生机械手…… 这些来自中国十几家品牌的机器人,在云平台的调度下形成了奇妙的 “协作关系”。

“中国企业总爱互相较劲,你说我的机器人不好,我说你的功能差。” 丁钢柱笑着打比方,“但客户的需求是多样的,今天想吃川菜,明天可能想吃粤菜,我们就做那个‘兼容并蓄’的平台。” 这种思路源于他对中日市场的深刻理解:日本中小企业需要能快速落地的解决方案,而中国机器人企业需要 “本土化适配” 的帮手。

不同于单纯的人力外包,耐特斯达将 “软件服务” 视为核心产品。从定制化行业应用软件到系统维护,均以 “解决客户实际需求” 为导向。例如,为餐饮企业开发的点餐管理系统、为制造业定制的生产调度软件,都能根据客户业务流程灵活调整,真正实现 “软件适配业务” 而非 “业务迁就软件”。作为连接多设备的 “神经中枢”,该平台的核心价值在于 “打破壁垒”。通过统一的监控界面和调度算法,客户可以实时查看不同机器人的运行状态、分配任务、分析数据,甚至实现跨品牌机器人的协同作业。“比如酒店里,送物机器人和清洁机器人能通过平台‘沟通’,避开工作重叠区域,效率提升40%以上。”

从 “单打独斗” 到 “生态共建”:晋商基因里的协同智慧

谈及未来,丁钢柱的规划很清晰:继续深耕 “机器人生态”,让云平台成为中日机器人协作的标准接口;同时,依托山西同乡会、日本山西友好交流协会等平台,推动更多中国技术与日本市场的结合。“我60岁了,本可以退休,但看着中国机器人能在日本站稳脚跟,比赚多少钱都开心。”

从为 NEC 做软件资产移行,到成为机器人云服务的创新者,耐特斯达的二十年,是对 “技术服务” 本质的持续探索 —— 不仅是完成项目,更是构建能持续创造价值的技术生态。正如其官网所强调的,“让客户轻松实现数据共享和统一管理”,这种以客户体验为核心的理念,或许正是其在技术迭代浪潮中稳步前行的关键。未来,随着机器人应用场景的进一步扩展,耐特斯达的 “软件 + 云平台” 模式,或将在更多跨国技术协作中扮演重要角色。正如丁钢柱所说:“30 年前我们追着日本技术跑,30 年后我们带着中国创新来,这不是‘逆袭’,是技术流动的必然。” 而他和耐特斯达的故事,仍在继续书写。