“好书”与“好社”相互成就——专访“読道社”張适之

【86期/鲍三国 】东京有家“一人出版社”,国内必须删减、甚至无法出版的好书,得以在此完整出版发行。2024年6月起,该社创始人張适之接二连三受到媒体邀请,随即销售迎来转机,原本不为人知的图书销量越来越好,实现了几本书的加印。在他看来,成功绝非侥幸,之所以能吸引众多媒体,正是因为自己一直坚守原则。

不少出版社倚赖作者自费出版创收,毕竟“富人的钱比穷人的钱好赚”。張适之对此不以为然,理由是“有钱人都不是傻子”,不会一直花冤枉钱。

“信用是积累的!”读者的认可支撑了出版社的口碑。張适之举例,“中华书局”和“三联书店”之所以有名,是因为能在某类题材上一再出好书。反之,好的出版社一旦以卖书号为生,就会越卖越烂,最后连书号也卖不上价格。

如今,張适之已做出口碑,但不扩大规模,打算每年只出十本左右,绝对确保质量。他说这是其“商业策略”。

“精品书”与“同温层”

張适之出书只着眼于名家名作,要用十年时间出版中文世界的100本好书,做三四十年后仍有人看的书籍,宗旨是“为简体中文阅读留存一些有价值的文本”。

此前二三十年间,已不断有简体中文书籍在日本出版,張适之创办出版社仅一年时间,却引发了很大的影响。The New Yorker,The Wall Street Journal,《人民日报》(海外版),朝日新闻,共同社,NHK,中央社等中外知名媒体,各持立场,纷纷报道。其中,没有一家媒体是張适之主动联系的,甚至他还考虑着要跟某些媒体“保持距离”。

初来日本的前两年,有20年出版经验的張适之,考察日本出版市场后,心态从“雄心万丈”跌落到“绝无可能”,甚至一度决定放弃本行转做旅游。后来,他见內地小众歌手在东京开演唱会时汇集近万人,知名学者讲座也能吸引数百人;心想,既然有这么多中国人愿来看演唱会、听讲座,就一定会有人想买中文书。

一本书最低一千册起印,经估算,只要卖出五百本,出版社就能勉强维持。不过,当时几乎没人认为張适之能成功,理由是在日华人爱读书的不多。支持他的只有前辈李长声,因为开一家只做好书的出版社,也曾是李老自己想做的事。

当下简体中文整体质量远不如繁体中文。読道社在“存”系列图书的宣传语中提出,“精挑细选,奉献全球华语最佳文本;一点一滴,重拾简中阅读往日尊严。”有媒体认为,張适之是为在日华人输送精神养分,弘扬简体中文精华,等等。其实,張适之并没有那么大的野心。他解释说,最初作好了赔钱的准备,想把书卖给那些习惯了简体的“同温层”,寻找千人中之一人而已,顺便为改善简体中文阅读环境作一点贡献。

如今,読道社的书已陆续销往欧美,改善简中阅读的现状似乎并不遙远。

日式长期经营理念

中国图书市场竞争激烈,速战速决。网店会自动比价,一家比一家便宜,有些店铺为引流甚至推出一元售书,出版方为控制价格体系要耗费大量精力。反观日本书店,很少打折。据了解,早年日本各行各业也曾纷纷打价格战,最后大家都没利润。如今日本人多持长期主义心态,不断提高质量并涨价,只有这样生意才能长久。

張适之曾在某国有出版社做过副社长,以前签个字就可以印上万本书,所管的部门创造了占出版社一半的三四亿码洋。然而,这些经验没办法复制。国有大型出版社旗下有各地新华店作支撑,出版新书时能一呼百应,而在日本的出版人只能自己一家家找书店推销。在他看来,国內很多出版人并没意识到,其销量成功是建立在某种特权的基础之上。

另一方面,日本对出版行业没有严格要求。既无层层编审,也无强制校对,满是错字或通篇谣言的书都能正常出版,全凭市场机制自然筛选。这种环境下如何坚守职业素养?張适之认为,媒体界的柴静就是个很好的例子,离开体制后仍以最高标准要求自己。柴静的老师陈虻曾告诫过她,在完全自由的状态下要如何秉持专业主义做事。

“不做编的书,不做攒的书,不做跟风的书”是張适之多年以来的出版原则。这类书自然有其存在价值,比如“成功学”能帮失去信心的人重拾希望。不过,張适之说他不适合做这类书,因为与其价值观不符,且不具备做这类书的能力。

在出版领域,入行的第一份工作决定了一位编辑的终身品味,“极少数的人能够突破这一点!”他说,若靠攒稿子或做成功学一类的书入行,一旦尝到甜头会形成终身的“思维定势”,选题眼光会不由自主地转向捷径,以为出版行业就是剪刀加浆糊而没有成就感。日后遇到复杂选题,最先想到的一定是去找枪手,而不是名家。

張适之入行做的第一套书是《在北大听讲座》系列。早年和同事亲自在课堂上录音,整理文字,找老师授权。是这份工作奠定了他对图书的趣味,赋予他北大的“兼容并包”和“理想主义”。

容易的路未必好走

当下,出版已是夕阳产业,即便日本人所经营的出版社,也是苦苦支撑。看纸质书的人渐渐减少。且日本人做事仔细,书籍分类明确,很少留有空白待人开发。在日作家协会会长张逊认为,这种潮流谁也无法逆转。况且,日本主流书店门槛极高,往往要求出版社有几十年的积累。日本作家女性居多,因为日本女人的空闲时间多,男性单靠写作根本无法养家糊口。

張适之也承认,这些年纸质出版物的销量在不断下降,自己连日本的边缘图书市场都算不上。但他认为,“容易的路未必好走!”。有种出版方式是“订单式出版”(按需印刷),接一份订单印一份书,无库存,低成本;不过,这样印出来的书在纸张等方面很不理想,所以他不想做。传统出版一次最少印一千本,因为印数一多,可选纸张种类就越多,做出的书在手感等方面的效果也就越好。

張适之本人很爱书,从来不在书上写字,甚至还要把书精心包好。他会跟人介绍各类纸张的手感差异,认为很多人买纸质书不仅仅是阅读,还有情感需求和收蔵需求。

早年有纸质书是否会消亡的讨论,不少人预测将来Kindle之类的阅读器会成为主流,纸质书会在十几年內消失。如今这么多年过去了,实际情况是,起初电子书确实经历了高速增涨,但到了一定程度就不再继续增涨了。

人总倾向于走容易的路,比如:喜欢看直播课或短视频,却懒得读书。但短视频中最吸引人的思想资源,往往正是来源于书中,有能力持续做好短视频输出的也多是深度阅读的人。如今,短视频很难变现,最终还是要靠直播带货。看似不好走的路,少有人走,反而往往能取得不错的效果。

附:

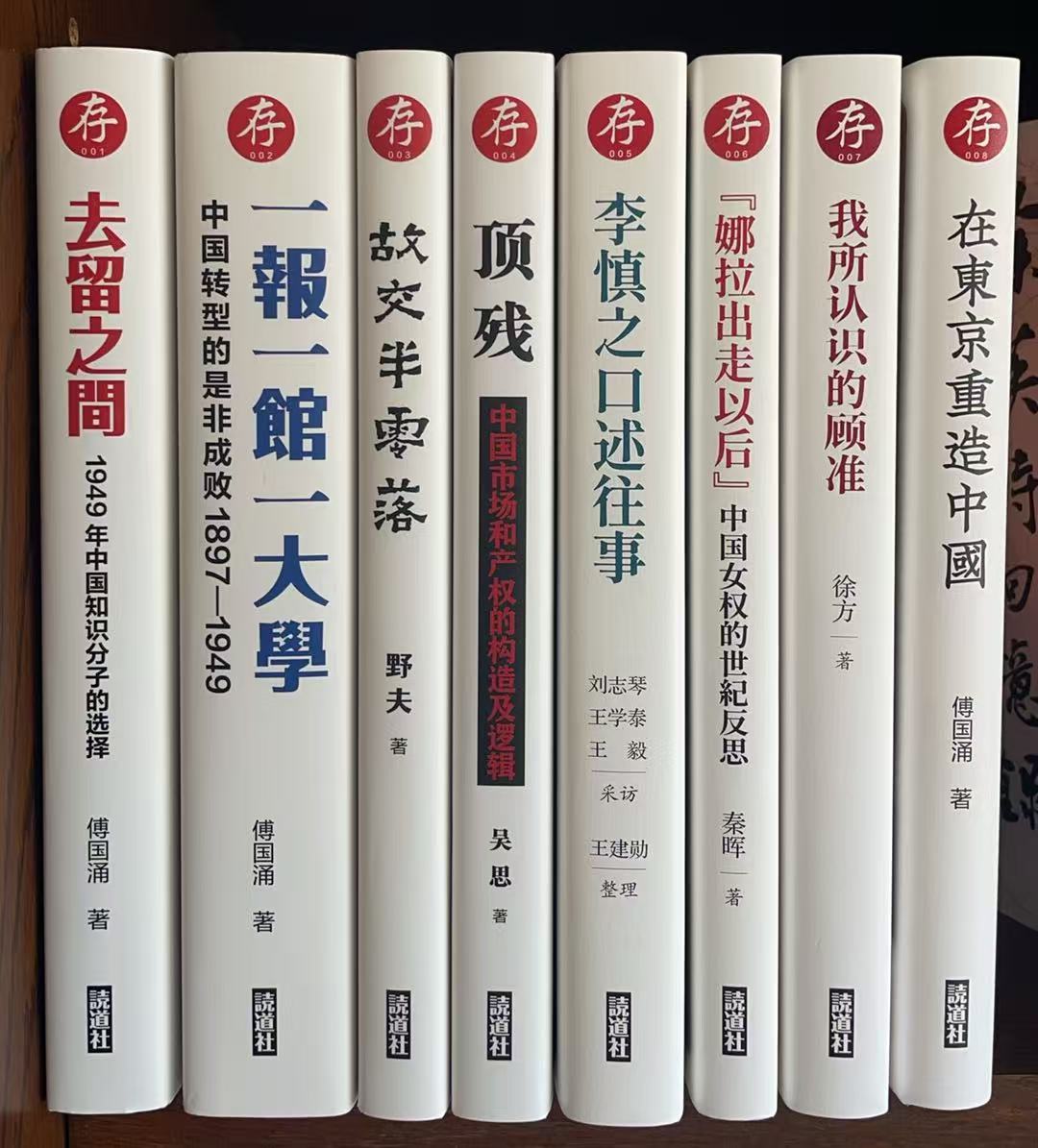

目前“存”系列已出版图书8本,即:001傅国涌先生的《去留之间:1949年中国知识分子的选择》和002《一报一馆一大学:中国转型的是非成败1897——1949》,003野夫的《故交半零落》,004吴思的《顶残:中国市场和产权的构造及逻辑》,005《李慎之口述往事》,006秦晖的《娜拉出走以后:中国女权的世纪反思》以及007徐方的《我所认识的顾准》与008傅国涌的《在东京重造中国》。

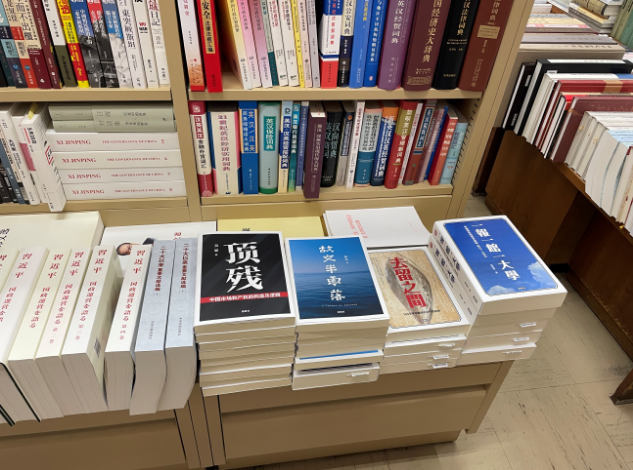

在单向街银座店、神保町的内山书店、东方书店、局外人书店、光和书房,或大阪的知非书店、八月书店以及日本亚马逊等网购平台,都能看到読道社出品的书。

据“読道社”官方X(原twitter),该系列即将出版两本新书:009《汪精卫与中国的黑暗时代》,010《余英时回忆录》。