日本华文传媒百年的兴衰与发展

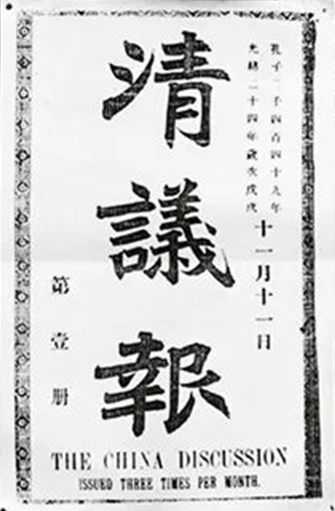

【176期/日中商报编辑长弓也直】日本最早的华文报刊叫《清议报》,1898年(光绪二十四年)梁启超创办于横滨,是一份主要宣传立宪和中国资产阶级改良的报纸,前后一共出了100期,1901年12月21日因为一场大火停刊。有人说神户的《东亚报》才是日本第一家华文报纸,创刊比《清议报》还要早半年。我觉得这样的争论没有意义。无论是存续时间(《东亚报》只办了两个月),还是社会影响力,二者都不可同日而语。准确地讲,《东亚报》还不能算是一份完全的报纸。

纵观100多年来日本华文报刊的发展历史,即有高潮期,也有低谷期,它是中日两国错综复杂关系的见证者,也与中华民族坎坷的命运紧密相连。

20世纪初期,甲午战争失败后在中国掀起了向日本学习的浪潮,大批志士仁人东渡日本,探求拯救中国的方法,其中包括鲁迅、陈独秀、李大钊、郭沫若、王国维、秋瑾、廖承志、蒋百里、蔡锷等知名人士,并在日本创办了大量的政论为主的报刊,

仅1900年至1911年短短10年时间里,由中国留学生和流亡知识分子在日本创办的报纸刊物就达到70多种,在唤醒民众、启迪民智方面起到巨大作用。比如郑贯公、冯斯栾等留日学生创办的《开智录》,革命党人秦力山、沈翔云创办的《国民报》,其言论之尖锐,理论之深刻,恐怕今天的很多报纸也难望其项背。以及在知识分子当中影响广泛的《译书汇编》、《游学译编》等。鲁迅回忆自己在路矿学堂读书时,就经常去阅报处看《译书汇编》,并将其与《天演论》《时务报》并称。辛亥革命元老冯自由在《革命逸史》中提到“吾国青年思想之进步,收效至巨,不得不谓《译书汇编》实为之倡也”

但随着中日战争全面爆发,大批旅日华人回国选择投笔从戎,日本华文媒体进入了漫长的低谷期。战后的冷战格局,又直接阻碍了中日两国关系的正常化,华文媒体因此失去了生存的大环境,仅剩少数华文报刊和由华人华侨编辑出版的日文报刊少量发行,如东京华侨总会的机关报《华侨报》。这一局面一直维持到1972年中日两国建交。

1978年,经过文革十年动乱的中国正式实行改革开放政策,从南到北,不管是公派留学生还是自费留学生,掀起史上第二次留日浪潮,且形成规模之大前所未有。根据日本法务省出入国在留管理厅最新数据,截止到2025年6月,持有合法居留资格的中国公民(含港澳台)达120万人,占日本外国人口的27.6%。主要居住在东京都(24.3万)、大阪府(8.7万)和神奈川县(7.9万)三地。

这样多的中国人来到日本,尤其是网络还未普及的上世纪80年代,对中文资讯的渴求可想而知。当时华文报纸不止是他们的精神寄托,也是他们全部生活信息的来源。于是较早的一批报刊在关西地区应运而生。如1985年大阪地区中国留学生的第一本中文杂志《雁鸣》、京都地区中国留学生联谊会会刊《留学生活》。《雁鸣》后来改名为《留日青年》,经常发表一些诗歌、文学类的情感文章,和那个时候的文青杂志《辽宁青年》有点类似。《留学生活》后来改名为《岚山》,其中还有几页日文版。此外,还有一些校刊,如名古屋大学的《留学生之窗》、东京大学的《东大校友》、筑波大学的《筑波山下》等。

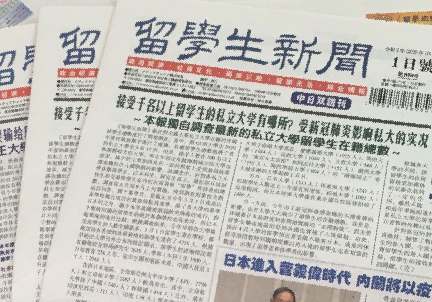

由于这一时期的报刊都以政府公派留学生为主体,缺少专业的办报人士,内容质量上难免参差不齐,真正在日本华文媒体发展过程中具有开创性和划时代性作用的,是1988年12月问世的《留学生新闻》,这张由中国大陆与台湾留学生联合创办的报纸,以其详实的内容,与生活息息相关的信息咨询,成为众多中国留学生初到日本时工作学习的得力帮手。笔者是上世纪90年代初期到的日本,《留学生新闻》几乎每期必读,是我在不懂日语前了解日本社会常识的主要渠道。也是通过《留学生新闻》,我有幸结识了一些台湾地区的老报人,坚定了日后从事编辑工作的决心。

整个90年代,是日本华文媒体的大发展时期,以1992年11月创刊的《中文导报》为代表,各类报纸如雨后春笋般相继问世,巅峰时仅华人聚居的池袋一个地方,就有10几家报社。这一时期的报纸无论是内容质量、版面设计、发行规模、流通手段都比以前有了很大的进步,各方面日趋成熟正规。另一个显著特点是华文媒体的重心从关西转移到了关东,这当然与旅日华人人员结构发生巨大变化有关系。随着中国对外开放的扩大,大批因私和自费留学生来到日本,他们的首选地基本都在首都圈的一都三县。同时对报纸的版面大小也进行了改进,摒弃了过去传统中文报纸的4开设计,采用小尺寸8开的报纸版式,这样更方便于读者在通勤电车上阅读。

我大概统计了一下,在日本华文媒体最辉煌的20年间,先后有这样一些报纸,除上述提到的《留学生新闻》和《中文导报》,还有《日本新华侨报》、《日中商报》、《东方时报》、《网博周报》、《华人周报》、《日中新闻》、《阳光导报》、《中华时报》、《联合周报》、《半月文摘》、《华风新闻》、《21世纪新闻》、《现代中国报》等。华文报纸也由过去只为中国人适应日本生活提供信息服务,发展成为全面反映中日两国政治、经济、文化、社会情况的综合性报纸。当然,由于近年来受到网络和智能手机普及的冲击,目前还坚持出版发行的只剩下《中文导报》、《日本新华侨报》和我所在的《日中商报》三家。传统媒体面临的挑战与困境,我想不止是日本,全世界任何地方都一样。

以我们《日中商报》为例,作为日本华文媒体唯一的专业类报纸,2005年2月创刊时,我们主要考虑的是满足不同读者需求,希望能更多为中日两国经贸交流服务。可以说当初做这样决定存在着很大风险和不确定因素,后来的结果证明,正是因为我们坚定走自己的路,不随波逐流盲目地追潮流,才在媒体业态发生变化,传播手段不断革新的大环境下生存下来。《日中商报》已经发行近500期,被中日两国的众多商界精英认为是日本最有价值的华文媒体,至今在中日两国经贸交往中发挥重要作用。

在《日中商报》取得成功的鼓舞下,2014年,我们又办了另一份专业类报纸《中华料理报》,现在也已出版发行250多期。中国是美食大国,各种菜系源远流长,品类丰富,是中国文化的重要组成部分。我们的想法很明确,就是向世界推广中国的饮食文化,以一道道各具地方特色的菜肴为媒介,讲好二十一世纪的中国故事。

日本的华文报刊一路走来,从无到有,从小到大,从少到多,从简单到复杂,从单一到多样,早已成为海外华人华侨与祖国连接的桥梁,寄托乡愁情感的家园,生活不可或缺的精神支柱。无论时代如何发展,科技如何进步,我们始终坚信只要在办报质量上下功夫,秉持客观公正立场,紧紧抓住社会热点和读者关心的问题,注重内容多样化,传统媒体就不会轻易被淘汰,未来一定还有发展与生存空间。