日本华人教授会:为中国引进日本新干线技术的幕后发力

【日中商报讯】最近,创立已有20多年的日本华人教授会正在编撰一本创立20周年纪念文集。我作为当年的创会会员中的一员,自然也情不自禁地回想起了许多当年的往事。随着这本文集的出版,一些隐藏了20多年的重大秘密也将第一次公诸于众。

那是2003年2月的一天,东洋学园大学的朱建荣教授来找我,和我谈了他酝酿已久的设想:“在日本大学任教授的中国人已有不少,我想组织起其中的优秀人员成立一个类似美国百人会的团体。人不在多,但要有实力,要在某个领域获得日本社会的认可才行。包括像你这样虽然不在大学任教,但获得日本社会的普遍认可的人才一定要进我们的团体。”

我出于面向日本社会发言的旅日中国媒体人的立场,一向注意不随意加入日本的华人组织。但对朱教授的提议,我非常赞成,表示我愿意加入华人教授会,成为创会会员,为日本“百人会”的发展竭尽全力。

朱教授又和我谈起教授会选个什么方式在日本登台亮相。我认为这个登台亮相对日本社会尽快认识和接受教授会来说,是一个非常重要的形式,一定要和中日两国都十分关心的领域或课题结合起来才会有事半功倍的效果。

朱教授谈出了他的想法:“你觉得我们拿中国想引进的日本高铁技术来作为切入点如何?日本国土交通省正在为此事头疼,想听取我们的意见。”

我一听,立即拍掌叫好!中国为发展高速铁路事业,急需引进日本新干线的技术,而日本国内普遍存在不愿向中国输出新干线技术的倾向,时任日本东海旅客铁道公司(JR东海)代表取缔役社長的葛西敬之(1940-2022)是反对势力的核心人物,而JR东海拥有新干线最主要路线。

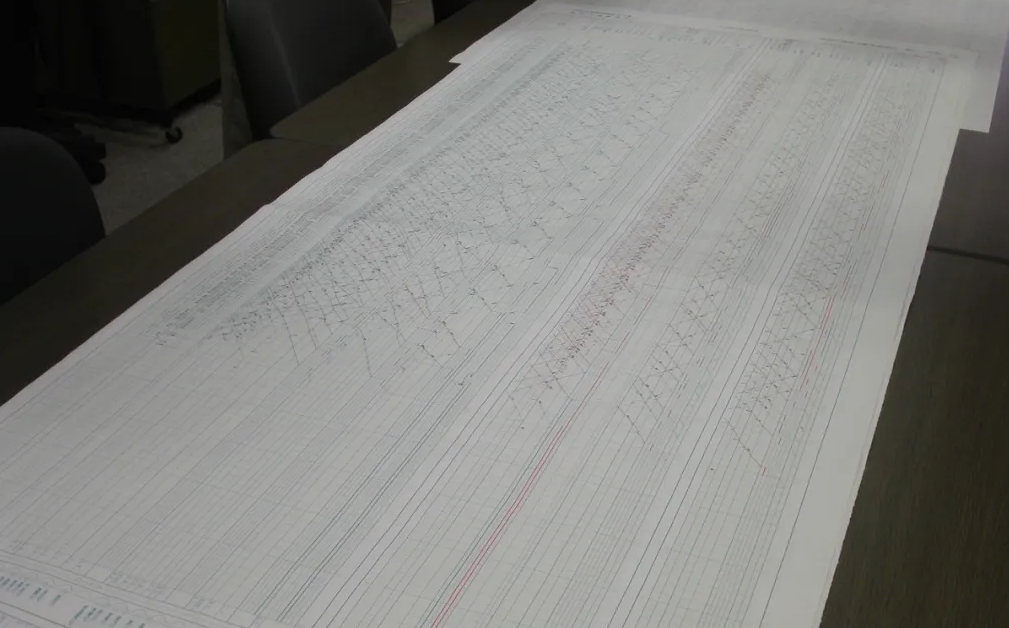

密密麻麻的线路图,保证着新干线的高密度、高速度的日常运行。

我一听,立即拍掌叫好!中国为发展高速铁路事业,急需引进日本新干线的技术,而日本国内普遍存在不愿向中国输出新干线技术的倾向,时任日本东海旅客铁道公司(JR东海)代表取缔役社長的葛西敬之(1940-2022)是反对势力的核心人物,而JR东海拥有新干线最主要路线。

朱教授担心我们这方面专业人才力量不强,难以说服日本方面。我说:”我正好在朝日新闻社2月份出版的月刊杂志《论座》3月号上刚发表了《中国高速铁路争论与日中关系》一文,其中有些信息对日本方面来说,还是有鲜度的。而且,国土交通省肯定不会把我们当做技术专家来看的,但会看中我们与中国政府的密切关系及对中国民意的了解,主要是通过我们来探测中国方面的态度,我认为不需要太担心这个问题。”

朱教授很爽快地接受了我的观点,说:“那我们就这么干!日本华人教授会也就争取借此机会一炮打响,登上日本舞台。”

就这样在朱教授的安排下,从3月起,我们参加了在国土交通省举办的3次座谈会,围绕着日本究竟需要不需要向中国出口新干线技术,展开了热烈的讨论。

我记得我们这方的参加人员有朱教授、城西大学的张纪浔教授、参与中日铁道技术交流的齐琳女士以及我等几人。日方的参加人员为国土交通省的官员们以及来自川崎重工、日立、东日本旅客铁道(JR东日本)等企业的高管人员。

2003年5月,在国土交通省举办的内部座谈会上,张纪浔教授强调了以下一桩往事:“在中国高速公路发展初期,日本方面作为样品,曾向中国无偿提供了2座高速公路控制中心,每座2亿日元。中国一看,这正是我们急需的设备,但觉得价格太贵,提出能不能光采购核心部分,安装设备的台座等其他部分由中国自己来制造。但日方坚持非得连毫无技术含量的台座也得由日方提供,坚持不肯退让。结果,中国甚至进口了匈牙利的设备,也没有买高价的日本设备。如今总里程达到世界第二的中国高速公路市场,日本方面没有获得什么好处。”

张教授说:“生意嘛,就是要大家互相交流沟通,大家都有好处才能做成的。希望这次新干线技术的出口能接受高速公路生意的教训,双方都有利可图。”

齐琳女士也结合铁道技术交流现场的实际感受和体会,讲述了中日双方的合作现状和问题点,表达了期待日本新干线技术出口中国获得中日两国共赢结果的心情。

我则结合当年3月我在《论座》杂志上发表的那篇文章的采访过程中获得的信息,提出了以下的观点:

1. 日本国土面积有限,在完成九州新干线之后,日本的技术人员将没有新的线路可铺设,人员的技术水平将无法长期维持及发展;如果日本坚持不愿向中国提供新干线技术,中国就是独自研发,肯定也会朝开发高速铁道及设备这个方向前进的,甚至眼光会放在更远的目标上。中国国内出现的“磁悬浮与铁轨之争”以及正在研发的目标时速为300公里的中国版新干线列车“中华之星”就是其典型案例;

2. 如果放弃与中国的合作,日本的新干线将失去走向海外的机会。尽管日本方面想把提供给中国的新干线技术限制在中国国内使用,但这是肯定没法做到的。从与东南亚及中亚陆地相连的中国地理条件来看,中国在掌握了新干线技术后,肯定会把中国版新干线即高铁开到这些地区去的;

3. 就像张教授所指出的那样,不要拘泥于“台座”这一类小问题,而是要看到中国制造的高铁上带有日本技术血统这一意义的重大性,要看到日本新干线技术对人类移动做出的巨大贡献。

1978年开始的中国的改革开放的第一个路标般的存在就是中日合作建设的上海宝钢。近四分之一世纪过去后,中日之间需要新的合作路标,而新干线的技术输出正好具有成为这个重要路标的份量。

除了强调以上大道理之外,我还指出,日本存在反对向中国输出新干线技术的强大势力,认为这只是日本施恩于中国,对日本没有什么实际好处。其实,中国也同样存在着很强的反对引进日本新干线的声音。有人在网上公开了铁道部负责人的家庭地址,无数封抗议信寄到他家去,给这位负责人施加了极大的压力。

为此,我建议日本方面还要注意做好中国国民的工作,认真介绍新干线技术的先进性和可靠性,突出新干线作为高速铁路系统的重要特点:适宜于在居住人口密度高、沿线城市高度集中的国度运行。

当时的日本围绕着新干线技术的海外输出问题存在着两大阵营。

以JR东海(東海旅客鉄道株式会社)为中心的一方坚决主张技术保护主义立场。时任JR东海社长的葛西敬之认为向中国转让新干线技术会导致日本丧失技术优势,甚至称川崎重工对华技术转让是“卖国行为”。他尤其反对中国通过“市场换技术”的策略来获取日本新干线技术,并警告说中国可能“盗取”技术。葛西甚至说,中国真的想要新干线技术,那就出钱来买整套的技术,连一颗螺丝钉都得从日本出口过去才行。

而以川崎重工与JR东日本(东日本旅客铁道)为主的另一方则认为在日本已经没有新的新干线路线可以建造的状况下,新干线技术会逐渐老化,与中国的合作是一条可以尝试的道路,并愿意甩开JR东海,由川崎重工及JR东日本为主的企业联合体与中国合作。

川崎重工对我们说,日本方面已经选定了合作车型—即行驶在东北新干线上的E2系1000的车型“隼号(はやて)”。这趟车原先行驶在东京〜盛冈・八户区段,后来延伸至新青森方向。这个车型是进入21世纪后为适应东北新干线盛冈以北路段高速化(300公里/小时)运行的需求而开发的改良型,由10辆车组编而成。

也就是说,川崎重工实际早就做好了准备,考虑把东北新干线使用的E2系1000为基础的车型及技术转让给中国。

但是,他们十分惧怕日本社会的舆情,不敢大张旗鼓地提出自己的主张,以致凸显了葛西敬之他们的那一方的反对声势。

在国土交通省的座谈会上,日本方面显然没有预料到我提出的中国民众强烈反对引进日本新干线的意向,因此很重视我提出的要做好新干线的宣传工作,让中国民众多了解新干线优点的建议,立即采取了积极的对应措施。

同年6月28日,我作为教授会代表,组织了一大批常驻日本的中国媒体的记者等工作人员试乘新干线去仙台,然后参观了JR东日本特意为我们安排的新干线车辆维修现场、调度中心,甚至还有半夜里去参观新干线停运后的线路检查等具体入微的工作现场。

因为教授会的其他成员要上课教书等原因,不能参加JR东日本为我们准备的全部参观活动,我就成了教授会的代表,一一参加了这些活动。我的印象中,张纪浔教授参加的次数也比较多。

在JR东日本参观时,不论是在公司总部,还是在车辆维修现场、轨道巡查路上,日本方面很欢迎和支持我们的参观访问,从前来陪伴我们参观的川崎重工的高管注视我们的视线中,可以感受到一种充满期待的热度。

我们的参观活动在中国媒体上得到了广泛报道,我认为这些报道不仅在一定程度上加深了中国民众对日本新干线技术的理解,也部分扭转了日本国内对新干线技术出口中国的抵触感。

2004年,中国铁道部通过招标引进高速列车技术,川崎重工联合其他日本企业中标,并向中国转让了E2系的技术。中国引进后,E2系变为CRH2初期型,列车名为“和谐号”。

在日本国土交通省及新干线车辆与设备的制造企业作出向中国输出技术决断的最关键时刻,华人教授会起到了从日本社会内部猛推一把,促使日本方面尽快作出决断的重要作用。

华人教授会也由此在日本闪亮登台,从此开始担当起连接中日交流合作的主要纽带和操盘手的重要角色。我亦很自豪,因为这里面也有我的努力和拼搏,还有我洒下的汗水。