“扶桑缘”第五届日本华人美术展在中国文化中心隆重开幕

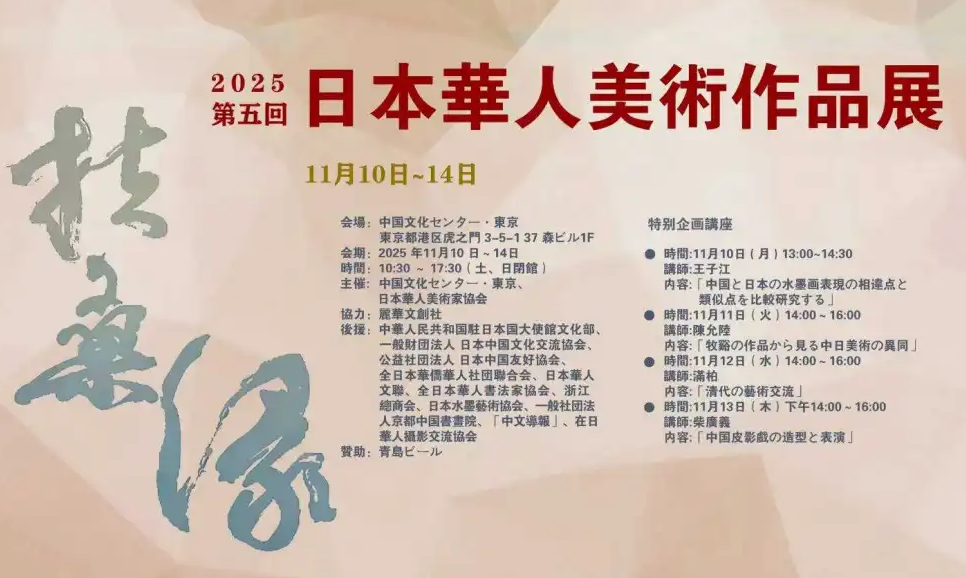

【日中商报特约记者徐朝霞】11月10日,“扶桑缘”第五届日本华人美术展在中国文化中心盛大启幕。作为日本华人美术家协会成立后的第五次重磅展览,本届展会在内容深度、作品质量与数量上均实现跨越式提升,年轻创作者的加入为展览注入蓬勃生机,彰显在日华人美术界的新生活力与传承力量。

中国文化中心主任罗玉泉、日本华人美术家协会会长王子江、协会老会长兼顾问卓民、日中协会理事长濑野清水、东京都日中友好协会副会长永田哲二、全日本华侨华人社团联合会副理事长高原龙一、日中文化展览会理事长陈建中、全日本华人书法家协会会长高小飞与副会长马景泉、东京国际吴昌硕艺术学院院长吴超、丁鹤研究会会长丁如霞、在日华人摄影家交流协会会长冯学敏、中文导报社长杨文凯等中日文化界、艺术界重要人士出席了开幕式。近70位美术领域专家、文化学者及艺术爱好者齐聚一堂,共赏中华美学盛宴。现场的水墨画专题讲解与即兴挥毫表演,笔墨间尽展中华气韵,交流中深植文化根脉,为中日文化交流添上浓墨重彩的一笔。

据悉,本次画展由中国文化中心与日本华人美术家协会联合主办,丽华文创社协办,为在日华人美术家搭建了展示才华、传承文化、促进交流的重要平台。

在开幕式开始前,在日华人美术家协会会长王子江举办了“中国与日本的水墨画表现方式的相似点与不同点”的水墨画入门讲座。本讲座以比较学为方法,将中日两国的水墨画置于同一平台上进行探讨。首先整理唐宋的禅画、墨戏和日本水墨画的渊源和变迁,然后对比道具(笔、墨、纸、砚)和载体(屏风、卷物、扇面)的微差。

从比较的角度进行解析还有现场演示。通过留白、破、渗化等演示,揭示了中国重视气韵生动、日本崇尚幽玄空寂的美学分支,提出异文化融合的新可能性。

用同一墨水试笔国产生宣与和纸《鸟之子》,通过观察吸速对笔迹的影响,得出“气部”和“幽玄”不是抽象的单枪匹马,而是材料、身体、心境联动的即时生成,验证了“简”和“空”给视觉心理带来的异文化间的共鸣。

日本华人美术家协会的杜秉坤、高玉颖担任开幕式的主持人。杜秉坤首先致开幕词:本次参展作品,集中展现了中国美术工作者“开拓创新、执着求艺”的精神内核。我们愿以此为窗,向日本友人及在日侨胞展现中国美术界不懈探索的艺术姿态;更期盼这些笔墨丹青能成为跨越山海的文化纽带,以艺为媒,深化中日两国的友好情谊与文明互鉴,搭建起双向交流的崭新桥梁。

中国文化中心主任罗玉泉致辞:今天是日本华人美术家协会在王子江会长任职后的首次作品展览,步入展厅,满目皆是亮眼的新作,虽尚未细细品鉴,但已能深切感受到本届展览的匠心与水准较以往历届均有显著突破,令人由衷赞叹。

值得一提的是,本次展览还精心筹备了多场高水平学术讲座。刚才王会长的精彩分享已为活动拉开序幕,后续陈老师的“从牧溪的作品中看中国与日本的美术差异”讲座、满老师的清代作品赏析讲座,以及紫广义的中国皮影艺术讲座,必将为大家带来一场场文化盛宴。

日本华人美术家协会历经多年积淀,通过持续举办展览与各类文化活动,影响力日益扩大,不仅凝聚了众多在日华侨华人美术专家与爱好者,更搭建起一座坚实的中日美术交流桥梁。各位艺术家往来于中日两国之间,以艺为媒,深耕交流、互学互鉴;协会亦不断吸纳美术界新锐力量,为文化传播注入了新鲜活力。

近年来,在日华侨华人团体蓬勃发展,已达200余家,各团体在所属领域深耕不辍,贡献卓著。中日两国一衣带水,文化同源相通,汉字书法、美术、音乐等艺术形式,都是两国文明交流的重要载体,而美术更是其中不可或缺的核心纽带。相信日本华人美术家协会在王会长的带领下,在各位同仁的共同努力下,不断发展壮大,创作出更多兼具思想性与艺术性的优秀作品。

日中协会理事长濑野清水在致辞中说:文化的力量浩瀚而深沉,为这份文化事业倾注的每一滴汗水与泪水,都如黄金般珍贵,这份坚守与付出,成就了今天的第五次展。本届的参展作品较往届实现了跨越式的成长与突破,每一幅作品都凝聚着创作者的心血与进步,这份蓬勃的发展态势令我深受触动与感动。我坚信,这份艺术的成长与蜕变,必将成为推动日中两国友好交流的强大动力。愿以本届展会为新的起点,让这份文化之约薪火相传,明年的第六届、后年的第七届,一年年继续办下去,越办越好、越走越远,以艺为桥,续写日中友好的深厚情谊。再接再厉,共筑两国文明互鉴的坚固纽带!

全日本华侨华人社团联合会副理事长高原龙一致辞中也称赞本届展览的艺术水准较历届有了显著提升,令人倍感振奋与自豪。这些年来,在日华侨华人凭借不懈的拼搏与坚守,不仅在异国他乡站稳脚跟、安居乐业,更难能可贵的是,大家利用业余时间,与专业艺术导师携手深耕,在艺术领域开辟出一片属于华人的广阔天地。这份成就,对我们全体在日侨胞而言,着实可喜可贺。

纵观世界,没有哪个国家能像日本这样,与中华文化有着如此深厚的渊源与共通的文化基因,因为共通的汉字、交融的文化元素,为中华艺术在日本的生根发芽、绽放光彩提供了独特的土壤。如今,我们不仅让中华优秀文化在异国他乡落地生根,更在传承中融入本土元素,走出了一条兼具民族特色与国际视野的文化发展之路,这无疑是一个极具意义的良好开端。并希望全体在日华侨华人,特别是艺术界的同仁们能够凝心聚力、携手共进,将这份来之不易的文化成果传承下去、发扬光大,在中日文化交流的浪潮中,开辟出更广阔的天地,书写属于海外华人艺术的崭新篇章。

日中文化展览会理事长陈建中在致辞中,强调海外中国文化的传承意义深远而重大。每一位在日华人艺术家、画家,恰如散落在日本各地的璀璨珍珠,而日本华人美术家协会,正是那根串联珍珠的金丝线,唯有以这根纽带将大家紧密相连,方能凝聚成一件熠熠生辉的艺术瑰宝。

这份凝聚的意义,不仅在于为各位艺术家搭建切磋技艺、交流心得的平台,让大家在思想的碰撞中提升艺术精神、审美情趣与笔墨境界;更在于以艺术为声,在日本社会传递中国文化的力量,扩大中华文化的影响力,让中华优秀传统文化在海外落地生根、发扬光大。这正是我们艺术团体存在的核心价值。

相信在子江会长的引领下,在各位艺术家的共同努力下,日本华人美术家协会必将不断发展、传承创新,涌现出更多契合时代精神的精品力作,书写海外中华文化传播与中日文化交流的崭新篇章!

日本华人美术家协会前任会长、现任顾问卓民在致辞中,称赞刚才陈建中先生“珍珠与金丝线”的比喻十分精妙。绘画创作本是侧重个体表达的艺术行为,无需过多刻意的交集,但在日本这片土地上,我们格外需要华人美术家协会这样的组织。即便各位艺术家日常交流或许不多,这样的联结依然意义非凡。

身处中日两国深厚的文化交流语境中,我们能做的事还有很多。如今这类文化交流不仅得到中日双方的广泛关注,更收获了来自各界的鼎力支持,这让我们倍感振奋。尤其值得欣喜的是,在子江会长的带领下,协会正不断发展壮大,越来越多充满活力的年轻力量加入进来。既有四五十岁的中生代艺术家,也有更为年轻的创作者,他们的到来为协会注入了新鲜血液,让这份事业更具生命力。 期待这份艺术使命能够代代传承、薪火相继。如今仅在东京,中国美术类留学生就不下四五百人,他们是海外中华文化传承的新生力量。因此,协会更肩负着与这些年轻留学生交流联结的责任。无论他们未来选择回国发展,还是留在日本深耕,我们都应搭建起桥梁,助力青年一代成长,让中华美术的火种在海外持续传递、生生不息。

最后,日本华人美术家协会会长王子江致辞:今天,我们迎来了第五届华人美术作品展的隆重开幕。回想筹备之初,我的心中确实承载着些许压力与忐忑。此次展览不仅汇集了长期活跃在日本艺术界的资深艺术家们的佳作,更吸纳了众多新加入协会的年轻创作者的作品。曾有过担忧:可以征集到多少作品?作品的题材风格如何呈现?随着作品陆续汇集、布展工作的推进,所有顾虑都烟消云散,取而代之的是满满的感动与欣慰。老一代艺术家们历经岁月沉淀,艺术实践底蕴深厚,此次交出的每一幅作品都堪称精品力作,这份坚守与造诣着实令人敬佩;更让人欣喜的是,新加入的年轻画家们怀揣着对艺术的热忱与梦想,不仅带来了充满创意的新作,更提出了许多新颖的想法与宝贵建议,为协会注入了蓬勃的新生力量。

日本华人美术家协会自成立以来,在卓民老会长的带领下,逐步成长为一个稳定而有凝聚力的团体,这离不开各界朋友的长期关心与鼎力支持。尤其要感谢中国文化中心的罗玉泉主任,多年来始终给予我们全方位的大力支持。在协会发展与成长的道路上,既要尊重老一辈骨干艺术家的宝贵经验与意见,同时积极吸纳年轻一代的创新理念,让老中青艺术家们携手并进,不断探索创新,在传承中发展、在创新中前行,越办越好,为中日文化交流书写更多精彩篇章。

开幕式最后,举行了剪彩仪式。参加剪彩的嘉宾有:瀬野清水、罗玉泉、永田哲二、卓民、高原龙一、王子江、陈建中、高小飞、马景全、吴超、丁如霞、程波、冯学敏、杨文凯和董华。

接着,出展作品的五位日本华人美术家协会的成员就作品创作构思和绘画技法,进行了逐一的讲解与介绍。

首先是北京大学中国語学科访问学者、中国书法家协会会员徐家康介绍了自己的参展作品。既是诗人又是佛教徒,同时也是文人圈的祖师之一的王维说“在绘画中,水墨画最为出色”。这幅《燕山的夏天》,以燕山夏景为创作核心。燕山绵亘京冀,北接京郊、南延河北,与太行山云脉相连。盛夏时节,林木繁茂浓密,而岩石裸露的肌理与茂林相映成趣,恰是中国山水画独有的景致特点:裸露的岩石与林木、水口交织,让画面气韵充盈,为笔墨表达赋予丰富层次,区别于日本山水的审美意趣。

创作旨在捕捉夏日浓雨迷蒙的意境,技法上以焦墨为主。焦墨山水自古有之:宋代范宽《西台行雨图》虽因年久颜褪,实则以焦墨为主调;明代戴本孝、程邃为焦墨初创代表,作品多简笔小品;黄宾虹晚年焦墨山水以简驭繁,寥寥线条与墨点尽显精神气度与力量感;前中央美院院长张仃先生则融合西画元素,丰富了焦墨表现力,然其作品素描感偏重,稍欠传统笔墨韵味。本作承续焦墨传统,于浓淡枯湿间勾勒燕山夏韵,既显古法精髓,亦抒当代感悟。

李胜民介绍了自己的参展作品《碧湖如镜》。这幅作品的风格是偏向“中西融合的诗意山水”,作品的创作理念是“借自然之静治愈浮生之心”。

主题风格是“东西融合的诗意山水”。作品融合了西方油画的色彩与质感,和中国传统山水的意境美学。用油画细腻的笔触、柔和的色彩,蓝绿基调的朦胧过渡,还原了自然光影的空气感,类似西方印象派对空气氛围的捕捉,同时借鉴了中国山水画的虚实相生,模糊了景物之间的边界,湖面倒影与实景交融,营造出空灵的意境,这是我油画创作以来的一种“东方式”的探索。

创作理念是“自然的宁静与治愈”。画面核心是以雾气锁山水,以宁静抚人心。雾气、静水、深山、密林、小道等组合,消解了现实生活的喧嚣,传递出大自然的松弛感,湖面倒影的对称构图,强化了镜像式的稳定与平和,对自然的共情转化为意象的画面,让观者仿佛进入这片无人打扰的秘境。从局部到整体用雾气弱化具体轮廓,把现实风景升华为诗意化的精神栖居地。色调选择低明度的蓝和绿,避免浓烈的色彩对比,是为了传递东方审美的淡雅娴静,暗含着快节奏生活里对慢时光的向往,使人获得精神的舒展。

接着,日本华人美术家协会副会长邹丽萍分享了自己的参展作品《溪山行旅新话》的创作。

这是一幅立轴丙烯画,以传统山水构图为骨,借丙烯的色彩张力与质感,勾勒溪山神韵。岩壁用暖黄与冷蓝叠染出光影立体感,峭壁凭渐变肌理显苍劲,瀑布在光影中流淌灵动韵律,溪流、枝叶经多层晕染,既留传统生机,更添当代美感,实现传统笔法与现代材料的交融。

灵感源自范宽的《溪山行旅图》,跳出“旅行者视角”,以“聆听自然之声”诠释山水“静谧律动”,既是对古典精神的致敬,也是新媒介探索东方美学的尝试。画面右下角手绘印章以罗马字代汉字,是“传承中创新”的巧思。

所谓“新话”,是千年溪山与当代视角的对话。丙烯的现代感碰撞立轴的古典魂,让山水成为当代人与传统对话的新方式。一笔承传统,一笔绘当代,画的是山水,讲的是与文化的“此刻相逢”。愿观者能感受自然的宁静与新旧交融的韵味。

工笔画家乐融分享了参展作品《花篮图》,灵感源自南宋李嵩的《花篮图》。李嵩存世的《花篮图》仅有春、夏、冬三幅,学生时代我便为夏、冬二图深深打动;十年前在东京初见“春图”时,更萌生了以笔墨补全“秋图”的心愿。

创作以绢本设色,恪守宋画传统技法:画面中心的竹藤花篮精巧雅致,盛放芙蓉、桂花、石榴、葡萄、柑橘等秋花佳果,既含“富贵吉祥、多子添福”的寓意,更以工笔重彩勾勒花叶娇态与自然丰盈。构图饱满均衡,线条细腻,设色典雅,以双勾填色法细致刻画花篮纹理与花叶层次,于“以小见大”中传递自然繁盛与生命律动,呼应宋画“形意兼备”的艺术追求。

这幅作品,是与古人对话的修行,既致敬宋画的宁静精致,也承载着当代画者对传统的传承与敬意。希望能与各位共赏这份古典之美。

年轻画家郑训与分享了自己的透明水彩画《自由与束缚》。画面中,花栗鼠或自在栖于枝头,或局促挂于林间,恰如我对生活的真切体悟。时而感受无拘无束的自在,时而陷入身不由己的无助,这种矛盾与拉扯,在异国他乡的生活中尤为深刻。

创作时,先将整张画纸打湿,在湿底上勾勒轮廓、层层染色;待色彩变淡,便喷水复湿再继续创作。水彩的流动性本就充满不确定性,水迹的走向难以完全掌控,常有意料之外的效果,而这份“不可控”,恰好呼应了作品的主题。生活中的自由与束缚,本就不是绝对的掌控,正如流动的水痕,暗合着身处变化中的复杂心境。

透明水彩虽显单薄,却努力在探索突破其局限性,力求让画面兼具厚重感。希望大家能读懂作品背后对自由与束缚的思考。

最后一个活动是自由创作时间。大家可以拿起笔在纸上泼墨挥洒,你一笔我一笔,最后可以成为一幅什么画呢?

这第五次美术作品展共展出了57位旅日华侨华人美术家的佳作,包括中国水墨画,焦墨山水、彩墨,油画,岩彩,水彩,透明水彩、丙烯,壁画,炭笔粉画,工笔等多钟。参展画家既有旅日三,四十年在日本美术界享有盛誉、卓有成就老画家,也有一批年富力强、承上启下的中年画家,还有一些在日本各大专业院校就读硕士,博士的青年学子,作品可谓是百花齐放,不拘一格。

第五届日本华人美术展的启幕,既是在日华人艺术力量的集中绽放,更是中日文化交融的生动注脚。这场艺术盛宴,终将以笔墨为媒续写新篇章…